È sempre difficile fare un parallelismo tra due grandi personaggi della storia della filosofia, a cavallo tra Oriente e Occidente. Figuriamoci avanzare l’ipotesi di un qualsiasi “legame”, che pure, a ben vedere, sembra essere presente nei testi di entrambi. Esistono, tuttavia, impressionanti affinità fra alcune teorie dei filosofi presocratici e l’insegnamento di alcuni maestri orientali, fra la dottrina dell’unità dei contrari di Eraclito, per esempio, e il Taoismo, la religione-filosofia cinese fondata da Lao Tze.

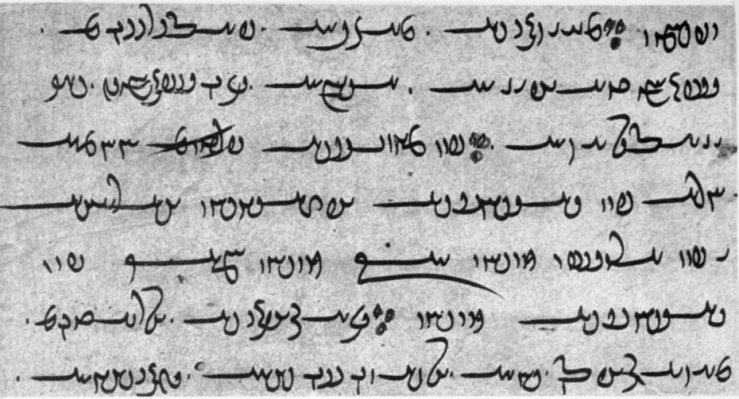

Sia Eraclito sia Lao Tze hanno lo stesso stile conciso, detto oracolare per la sua forte ambiguità; Eraclito fu soprannominato lo scuro, poiché scriveva solo brevissime frasi volutamente fortemente enigmatiche, ma anche Lao Tze amava la brevità: il suo Tao Te Ching (Il libro della via e della virtù) consta di soli cinquemila caratteri ideografici, ed é anch’esso strutturato per massime, aforismi, brevi sintesi, con grande gusto per la formulazione paradossale.

Eccone un esempio: «Il Tao che può essere chiamato Tao non e il vero Tao. Se il suo nome può essere pronunciato, non e il suo vero nome. Ciò che è senza nome è il principio del cielo e della terra».

A volte è difficile stabilire se una di queste massime appartiene all’uno o all’altro filosofo. Eraclito dice: «Congiungimenti sono l’intero è il non intero, il concorde è il discorde, l’armonico e il disarmonico: da tutte le cose l’uno, e dall’uno tutte le cose»; tale pensiero potrebbe in effetti essere validamente usato per spiegare il simbolo del Tao.

Proprio questo caso, tuttavia, dimostra come formulazioni analoghe possono essere state raggiunte per via del tutto indipendente. Se è vero come osserva l’autore Ubaldo Nicola, Eraclito e Lao Tze erano contemporanei (vissero entrambi fra il VI è il V secolo a. C.) e quindi fra i due non può esservi stato alcun tipo di relazione o dipendenza. Al contrario, secondo il mio modesto parere, vi sono entrambe, sia cronologicamente che esteticamente. Certo è che, entrambi, parlano con un linguaggio iniziatico, alla portata di pochi adepti. E chi può dire, allora, che non abbiano condiviso anche delle conoscenze esoteriche?

U. Nicola, Atlante di filosofia,